Aurélie Luneau, Jacques Tassin Maurice Genevoix Suivi de Notes des temps humiliés Flammarion Hors collection - Biographies et mémoires Paru le 16/10/2019 308 p. EAN : 9782081490291 ISBN : 9782081490291 Pas un jour de la vie de Maurice Genevoix ne s’écoula sans qu’il ne pense à ceux de 14, ses frères d’armes qui avaient combattu à ses côtés sur le front, et dont le sacrifice absolu lui inspira l’un de nos plus grands chefs-d’œuvre sur la Grande Guerre. Les années passant, le souvenir de 14-18 ne s’estompa pas, l’ancien poilu restant fidèle à ses «jeunes fantômes»… Car comment oublier les Éparges de 1915, ces jours et ces nuits d’épouvante? Et pourtant, sa vie témoigne jusqu’à la fin d’une joie rare, d’une capacité intacte à s’émerveiller devant le monde. L’académicien qui aurait aimé être peintre dessine abondamment la nature ; il s’en fait l’âpre défenseur dès les années 1950, militant avant beaucoup pour l’écologie. Mais il est aussi un acteur dynamique de la vie culturelle française. Cette biographie nourrie d’archives révélées pour la première fois est complétée par son journal tenu durant les années noires de l’Occupation, Notes des temps humiliés , inédit à ce jour. Feuilleter l'ouvrage… Voir le site de l'éditeur…

↧

A.Luneau, J.Tassin, Maurice Genevoix . Suivi de Notes des temps humiliés

↧

Mythocritique ou mythanalysedes textes africains? Enjeux, théorie, parcours et perspectives

Mythocritique ou mythanalysedes textes africains? Enjeux, théorie, parcours et perspectives *** La lecture de nombreux textes africains permet de constater que les critiques s’intéressent majoritairement aux mythes et figures mythiques de l’Occident, de l’Orient ou de l’Inde comme si l’Afrique noire en était dépourvue. Jusqu’à nos jours, le continent africain continue «à cacher» des terrae incognita et des terrae sterilis qu’il faudra explorer et connaître dans une perspective mythocritique ou mythanalytique qui pourrait expliquer le pourquoi des attitudes. Pour s’en convaincre, la petite histoire de la Venus Hottentote qui a produit des réactions sur toute toute l’étendue de la planète a manqué de questionner les formes de beauté africaines. Au vu de toutes ces remarques, on a l’impression que le continent négro-africain qui a vu son peuple se disséminer partout dans le monde n’avait jamais présenté le portrait de la femme sacrée ou sacralisée pour en faire un modèle d’inspiration. En plus, Meyer Fortès (1974) et Edmond Ortigues (1966) quant à eux puisent dans les mythologies gréco-romaines l’essentiel de la psychanalyse pour expliquer les relents de l’enfant africain à partir des comportements spécifiques aux enfants noirs sans tenir compte des récits légendaires qui peuvent bien se référer à des héros mythiques ayant une identité nègre afin d’expliquer des phénomènes aussi variés que multiples de l’inconscient humain. À ces travaux, on peut ajouter ceux de Lesourd (2012: 248 – 274) qui s’est intéressé à la problématique d’Œdipe l’Africain dans la création picturale des enfants sénégalais qu’on cherche à comprendre à partir des structures archétypales venues d’ailleurs. Dans le domaine littéraire, on peut faire allusion à Viviane Koua (2006) qui a étudié Médée pour démontrer que ce personnage est «une figure contemporainede l’interculturalité ». Ici, l’analyste procède par déduction des schèmes adaptatifs de Médée chez Pabe Mongo. Pour elle, la transposition de ce mythe est «pressentie par le lecteur» mérite d’être considérée en confrontation à d’autres textes littéraires. Dans un autre sens, Henry Alain-Kamal Martial (2012) évolue différemment en montrant que les mythes bibliques aussi bien que ceux du bas Kongo inspirent la violence dans l’œuvre de Sony Labou Tansi au point d’en être une véritable armature au sens de Greimas (1966). À travers ces recherches, on relève de nombreuses figures mythiques occidentales qui permettent de présenter différentes facettes des œuvres littéraires négro-africaines. Tout ceci est dû au fait que les critiques n’arrivent pas à reconstruire le sens des textes négro-africains à partir des figures mythiques locales peu/non connues ou même oubliées, effacées intelligemment par des systèmes des prédateurs coloniaux d’antan. L’Afrique a bel et bien des mythes qui font ses moments de gloire et orientent sa pensée imageante. Il demeure indéniable que les récits expliquant le pourquoi des choses en Afrique et dans sa diaspora existent. Il est également indubitable que des figures tutélaires et des thèmes convoquant les divinités et les réalités socio-historiques propres à l’univers négro-africain existent. En revisitant les travaux de Pius Ngandu-Nkashama (1985), Jean Ouédraogo (2010), Joseph Ndinda (2011), Claver Mabana Kahiudi (2013) et Amadou Ouedraogo (2014), l’on constate une véritable «résurgence» des «mythes et leurs implications» (Durand, 2001). De nombreuses perspectives sont désormais ouvertes et il est important de penser à une théorie qui gagnerait à comprendre le Négro-africain par ses propres mythes. Il faudra envisager la lecture des thèmes liés à la cosmogonie, la découverte des mythes littéraires existants ou créés en passant par la convocation des figures mythiques ancestrales de l’Afrique et de sa diaspora. Il faudra également prendre en compte les mythes comme étant des représentations de certains faits de sociétés qui finissent par s’ériger en de véritables mythes littéraires chez certains écrivains indépendamment des genres. Roland Barthes (1957) en a déjà fait allusion depuis plus d’un demi-siècle. Bref, il faut envisager pour cet appel d’analyser les modalités d’utilisation du mythe dans la création littéraire africaine. Tous les chercheurs africains et les africanologues d’ailleurs s’accordent désormais sur cette vérité qui voudrait que les études des textes négro-africains puisent dans le contexte «nègre» l’essentiel de leur substance. C’est dans cette logique qu’il faudra inscrire cet appel à contribution sur la mythocritique et la mythanalyse tout en considérant. Pour y arriver, les axes ci-après pourront servir de guide de rédaction:Répertoire des mythes négro-africainsLes modalités d’utilisation du mythe dans la création littéraire africaine.Les mythes occidentaux et orientaux dans les productions africainesLes mythes littéraires en Afriquedes origines à nos joursLa mythocritiqueen question : entre théorie et parcours en AfriqueLa mythanalyse et les savoirs en littératureLa mytho-poétique et les nouvelles figures mythiques africainesFigures mythiques africaines: essai de typologisationL’écriture du mytho-roman négro-africainAfrique – mythe et développement durableEnjeux et perspectives d’une critique littéraire axée sur les mythes négro-africains. Les propositions de communication seront envoyées simultanément aux adresses ci-après : guedallao@yahoo.fr (Dr Oumar Guédalla) et ncnjio@yahoo.fr (Dr Njiomouo Langa Carole) *** Références bibliographiques :Barthes, Roland, Mythologies , Paris, Le Seuil, 1957.Pabe Mongo, (1973). La guerre des calebasses , Yaoundé, ENS.Ortigues, Edmond, (1973). Œdipe africain , 2 ème édition revue et augmentée [en collaboration avec Marie-Cécile Gélinier], Paris, U.G.E., Coll. 10/18.Fortès, Meyer, (1974). Œdipe et Job dans les religions Ouest-africaines , Paris, Mame.Greimas, A. J., (1966), «Éléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique», In: Communication, 8, Recherches sémiologiques: l’analyse structurale du récit, pp. 28 – 59.Ngandu-Nkashama, Pius, (1985). Kourouma et le mythe: une lecture de Les Soleils des Indépendances, Paris, Silex Éditions.Viviane Koua, (2006). Médée figure contemporaine de l’interculturalité , (Thèse soutenue en cotutelle entre l’Université de Cocody et l’Université de Limoges).Ouédraogo, Jean et al. (2010). L’Imaginaire dans le roman de Kourouma. Contours et enjeux d’une esthétique , Paris, Karthala.Ndinda, Joseph, (2011). Le Politicine, le marabout-féticheur et le griot dans les romans d’Ahmadou Kourouma , Paris, L’Harmattan.Lesourd Serge et Ali. (2012). «L’Œdipe africain à travers une lecture des dessins d’une enfant sénégalaise», Université de Strasbourg, in Recherches qualitatives, Vol. 31 (1), pp. 248 – 274, Recherche qualitative en contexte africain , http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html. Association pour la recherche qualitative.Mabana Kahuidi, Claver, (2013). Du mythe à la littérature. Une lecture de textes africains et caribéens , Paris, L’Harmattan.Ouedraogo, Amadou, (2014). L’Univers mythique d’Ahmadou Kourouma. Entre vision et perversion , Paris, L’Harmattan. *** Calendrier à retenir : Propositions de contributions au plus tard le 11 janvier 2020 Avis du Comité de Coordination: 06 mars 2020 Réception des contributions définitives: 06 mars 2020 Parution des Mélanges : août 2020 *** Comité scientifique : Pr Joseph Ndinda (Université de Douala), Pr Meto’o Maxime (Université de Yaoundé I), Pr Felix Nicodème Bikoï, (Université de Douala), Pr Dili Palaï Clément (Université de Maroua), Pr Diandué Bi Kacou Parfait (Université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan), Pr Virginie Konandri (Université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan), Pr Pangop Cyr (Université de Dschang), Pr Raymond Mbassi Ateba (Université de Maroua), Pr Jean Claude Abada Medjo (Université de Maroua), Pr Jean-Marie Wounfa (Université de Ngaoundéré), Pr Ambassa Fils-Bernard (Université de Maroua), Pr Atangana Kouna (Université de Yaoundé, Pr Jean Derive (INALCO), Françoise Ugochukwu (CNRS-LLACAN), Pr Dominique Biakolo (Université de Maroua), Pr Sylvie Grand’Eury-Buron (Université de Lorraine) Hervé Fischer (Société Internationale de Mythanalyse). Comité de lecture : Dr Adam Mahamat (Université de Maroua), Dr Mountapmbeme P. N. Yaya (Université de Maroua), Dr Pierre Essengue (Université de Buea), Dr Jiatsa Albert, Dr Njimeni Clebert (Université de Maroua), Dr Vokeng G. G. M. (Université de Maroua), Dr Bana Barka, Dr Aissatou (Université de Maroua), Dr Fopa Roger (Université de Maroua), Dr Bienvenu Nankeu (Université de Maroua), Dr Daniel Se Ngué (Université de Maroua), Dr Tchimabi Pierre, Dr Mevogbi Eric(Université de Maroua), Mayoudom Denise (Université de Maroua).

↧

↧

Soutenance de thèse de Juliette Fabre : Marcher, penser, écrire : la Promenade littéraire de La Mothe Le Vayer à Rousseau ,

Soutenance de thèse de Juliette Fabre Marcher, penser, écrire : la Promenade littéraire de La Mothe Le Vayer à Rousseau , sous la direction de Michel Delon, et devant un jury composé également de Pierre Frantz, Sophie Lefay, Florence Magnot-Ogilvy et Stéphane Pujol Lieu : Paris 5e, Maison de la recherche de Sorbonne Université, rue Serpente, salle D223 Date : 30 novembre 2019, 14h

↧

Soutenance de thèse de M.-C. Beaulieu Orna : Raconter le paysage par l’inventivité esthétique, matérielle et technique : les paysagistes britanniques du Grand Tour et les communautés artistiques continentales 1760-1800 (INHA, Paris)

Soutenance de thèse de Marie-Claude Beaulieu Orna Raconter le paysage par l’inventivité esthétique, matérielle et technique : les paysagistes britanniques du Grand Tour et les communautés artistiques continentales 1760-1800 sous la direction de Véronique Meyer (Université de Poitiers) et Laurence Riviale (Université Clermont Auvergne) et devant un jury composé également d’Isabelle Baudino (ENS de Lyon), Émilie Beck Saiello (Université Paris 13), Guillaume Faroult (Musée du Louvre), Michèle-Caroline Heck (Université Paul Valéry Montpellier III) et Michel Hochmann (École Pratique des Hautes Études de Paris) Lieu : Paris 2e, INHA, 2 rue Vivienne, salle Walter Benjamin) Date : 30 novembre 2019, 14h

↧

Déviances antiques : la cité à l'épreuve de la transgression (ENS Lyon)

Journée d’étude – Lyon,06 avril 2020 École Normale Supérieure de Lyon Déviances antiques: la cité à l’épreuve de la transgression Journée d’étude organisée par le Laboratoire junior TAntALE Appel à communications Ouvert aux doctorants, jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs Date limite d’envoi des propositions : 6 janvier 2020 Après s’être attaché à circonscrire le concept de « transgression » dans l’Antiquité grecque et romaine et à étudier l’émergence des figures transgressives, érigées en modèles ou en contre-modèles, le laboratoire junior TAntALE se propose de poursuivre sa réflexion autour de cette notion en élargissant le cadre et l’objet du concept de transgression. Si l’on se limite à comprendre la transgression comme acte purement individuel, on risque d’omettre tout un pan de l’activité transgressive: les pratiques et comportements s'écartant de la norme au sein même de la cité, exprimés à la marge de la communauté, et qui peuvent difficilement être lus et compris à travers le prisme de la figure exceptionnelle. Les sciences sociales ont développé le concept de « déviance » pour traduire cette réalité : la sociologie étudie ainsi les pratiques et identités perçues comme anormales, les mécanismes de conformisation ou de non-conformisation aux normes, ainsi que la réaction sociale que les comportements déviants entraînent (punition, stigmatisation, etc.). L'acte transgressif de Prométhée n'est pas à mettre sur le même plan que les comportements des initiés aux Mystères d'Éleusis, et, plus généralement, des conduites minoritaires et exclues du cadre social, qui représentent une altérité au sein de la communauté. Dans le premier cas, les figures individuelles sont mises en lumière, que ce soit positivement ou négativement, voire sacralisées par la fascination qu’elles provoquent; dans le second, les comportements déviants font l'objet d'une marginalisation: du froncement de sourcil à la punition judiciaire, les sociétés possèdent un large éventail de modes de sanction vis-à-vis de ces comportements. Le discrédit, la marginalisation, l’exclusion, la stigmatisation et la criminalisation sont les mécanismes alors mis à la disposition de la société qui, pour préserver ses normes, se voit contrainte de réduire ces pratiques à la clandestinité; paradoxalement, elles sont parfois poussées à apprendre à cohabiter avec eux. Comprendre les ressorts de la déviance dans l'Antiquité grecque et romaine, sa réalité et sa perception, sera l’enjeu de cette troisième journée d'étude. Le transgressif dans la cité : typologie et contextes d’apparition Qui sont les outsiders antiques [1] ? De quelles normes sociales les comportements anormaux que l’on peut tracer dans l’Antiquité relèvent-ils ? Les domaines de la religion, – rites à mystère, superstitions, pratiques déviantes au temps du premier christianisme –, de la sexualité, du genre et des rapports sociaux sont autant de thématiques qui pourront être abordées. Ces pratiques ont-elles une assise collective? Apparaissent-elles dans un contexte particulier, dans une catégorie sociale spécifique par exemple, ou dans une période singulière? Comment certaines pratiques en viennent-elles à être considérées comme transgressives? On pourra ici considérer la dynamique propre aux comportements déviants et interroger notamment le rôle de la reconnaissance sociale dans l'émergence de ces derniers. Gérer la déviance : institutionnalisation, contrôle social et marginalisation Lorsqu'il n'est plus possible de faire taire définitivement les transgresseurs, par la condamnation à mort ou l'exil, quels sont les mécanismes juridiques et moraux mis en œuvre par la communauté pour contrôler ces habitudes et les rejeter aux marges de l'espace politique? Confrontée à ces comportements, la cité met en application des stratégies de normalisation qui se développent à toutes les échelles et par le biais d'instances diverses : l'étude du corpus juridique, des évolutions de la législation, des phénomènes de stigmatisation et de discrédit, (qui sont, s’il y en a, les «entrepreneurs de morale» [2] dans l’Antiquité?) sont autant de procédés visant à provoquer le rejet, par la communauté, de ces attitudes déviantes. On pourra étudier comment se met en place une cohabitation de certaines pratiques transgressives avec l’autorité au sein de la société, cette dernière les tolérant sans pouvoir les réduire au silence : il lui reste alors à les délégitimer en les rendant inaudibles, invisibles et, surtout, moralement inacceptables. La cité peut alors délimiter des espaces de la transgression, dans lesquels elle laisse les pratiques déviantes s'exprimer dans un cadre contrôlé et marginalisé : les rites de passages étudiés par Jean-Pierre Vernant [3] et le déploiement carnavalesque des Saturnales à Rome peuvent en être des exemples significatifs. Discipliner les voix discordantes dans le discours Si l'espace de la cité est le théâtre de ces transgressions et de la gestion de ces écarts par l’autorité, le discours littéraire peut être un espace réflexif où viennent se cristalliser ces dynamiques, par son pouvoir de représentation et sa dimension normative. Elles peuvent ainsi s’y rejouer: au sein même de l'œuvre, quelle que soit sa forme, peuvent se donner à entendre et à lire les voix discordantes et les comportements transgressifs, également encadrés et marginalisés par une autorité qui fixe les limites de la représentation de la déviance au sein du texte. Les productions textuelles oratoire, historiographique, théorique et normative (les traités portant sur tous les domaines, comme la rhétorique, la grammaire, les œuvres des antiquaires) pourront être analysées dans cette perspective. Seront notamment valorisées les communications qui aborderont ces thématiques à travers la variété des disciplines (histoire, droit, anthropologie, littérature, rhétorique, épigraphie...) propres aux Sciences de l'Antiquité. Nous porterons également un intérêt particulier aux approches diachroniques, mettant en lumière les phénomènes de continuations et les ruptures historiques dans le traitement de la déviance, et/ou comparatistes, visant à faire émerger les schémas invariants ou, au contraire, les variations culturelles qui caractérisent ces comportements et leur gestion par l’autorité selon les sociétés. Chaque exposé durera 30 minutes et sera suivi d’un temps de discussion. Les propositions de communications, sous forme d’un résumé de 300 mots (en français ou en anglais) accompagné d’une présentation des sources mobilisées et d’une bibliographie indicative, sont à adresser au laboratoire TAntALE : tantalens@gmail.com, le 6 janvier 2020 au plus tard. L’annonce des propositions retenues aura lieu le lundi 20 janvier 2020. Organisateurs: Claire Pérez – TAntALE, Univ. Jean Moulin Lyon 3, HiSoMA (UMR 5189) Pierre Balmond – TAntALE, Univ. Paris-Est Créteil, LIS (EA 4395) Laboratoire junior TAntALE: Blog : https://tantale.hypotheses.org/ Facebook : https://www.facebook.com/laboratoirejuniorTantale/ * Bibliographie indicative La déviance dans les études modernes Becker, Howard Saul, Outsiders. Études de sociologie de la déviance , Collection Leçons de choses, Paris, Éditions Métailié, 1985. Durkheim, Émile, Les règles de la méthode sociologique , Paris, Presses universitaires de France, 1997. Foucault, Michel, Les anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975) , François Ewald, Alessandro Fontana, Valerio Marchetti, et Antonella Salomoni (éd.), Paris, Gallimard, 1999. Goffman, Erving, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Le sens commun , Paris, les Éditions de Minuit, 1975. Hastings, Michel, Loïc Nicolas, et Cédric Passard (éd.) Paradoxes de la transgression , Paris, CNRS, 2012. Ogien, Albert, Sociologie de la déviance , Paris, Presses Universitaires de France, 2012. Déviance et norme dans l'Antiquité Andò, Valeria, Vincent Azoulay, Serge Bardet, et al. , Dossier : Normativité . Mètis. Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2017: http://books.openedition.org/editionsehess/2502. Belmas, Élisabeth, Jeux interdits. La transgression ludique de l’Antiquité à nos jours , Vincent Cousseau (éd.), Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2016. Brulé, Pierre (éd.), La norme en matière religieuse en Grèce ancienne , Actes du XIe colloque du CIERGA (Rennes, septembre 2007), Liège, Centre International d’Etude de la Religion Grecque Antique, 2009. Brulé, Pierre, La Grèce d’à côté: Réel et imaginaire en miroir en Grèce antique , Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. Cabouret, Bernadette et Charles-Laforge, Marie-Odile (éd.), La norme religieuse dans l’Antiquité , Actes du colloque organisé à Lyon le 14 et 15 décembre 2007, Paris, De Boccard, 2011. Desclos, Marie-Laurence, Aux Marges des dialogues de Platon , Grenoble, Jérôme Millon, 2003. Fögen, Thorsten, et Mireille M. Lee (éd.), Bodies and boundaries in Graeco-Roman antiquity , Berlin, De Gruyter, 2009. Foxhall, Lin, Studying Gender in Classical Antiquity , Cambridge, Cambridge University Press, 2013. Gunderson, Erik , Staging masculinity: the rhetoric of performance in the Roman world , Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000. Hoffmann, Geneviève, et Gailliot, Antoine (éd.), Rituels et transgressions de l’Antiquité à nos jours , Actes du colloque, Amiens, 23-25 janvier 2008. Amiens, Encrage, 2009. Itgenshorst, Tanja, et Le Doze Philippe (éd.), La norme sous la République et le Haut-Empire romains: élaboration, diffusion et contournements , Bordeaux, Ausonius éditions, 2017. Koloski-Ostrow, Ann Olga, et Lyons Claire L, Naked Truths. Women, Sexuality, and Gender in Classical Art and Archaeology . London, Routledge, 1997. Loraux, Nicole, L'invention d'Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la «cité classique» , Paris, Rivages, 1993. Olson, Kelly, Masculinity and Dress in Roman Antiquity , Londres, Routledge, 2017. Rüpke, Jörg, Superstition ou individualité ? Déviance religieuse dans l’Empire romain , Collection Latomus 352, Bruxelles, Éditions Latomus, 2015. Sebillotte-Cuchet, Violaine, et Ernoult, Nathalie (éd.), Problèmes du genre en Grèce ancienne , Paris, Publications de la Sorbonne, 2007. Vernant, Jean-Pierre, et Vidal-Naquet, Pierre, La Grèce ancienne. 3. Rites de passage et transgressions , Paris, Seuil, 1992. [1] Cf. H.S. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance , Paris, Éditions Métailié, 1985. [2] Cf. H.S. Becker, op. cit. [3] Cf. J.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet, La Grèce ancienne. 3. Rites de passage et transgressions , Paris, Seuil, 1992.

↧

↧

"Réflexions autour du Romanesque des lettres de MichelMurat " (ED120 - Sorbonne Nouvelle, Paris)

Séminaire des doctorants du CRP 19: séance inaugurale "Réflexions autour du Romanesque des lettres de M. Murat " (ED120 - Sorbonne Nouvelle) Mercredi 13 novembre2019, de 18h00 à 20h00 Bibliothèque de littérature générale et comparée de la Sorbonne Nouvelle (site de la Sorbonne). Il est recommandé de se munir de sa carte d'étudiant(e) ou de sa carte professionnelle. *** Programme : - Blandine Lefèvre, Camille Stidler : Introduction générale - Marie Frisson : "La littérature, nu-propriétaire. En lisant en écrivant l'histoire littéraire : introduction au Romanesque des lettres de Michel Murat". - Monsieur MichelMurat : "Romans à clés. Sur le chapitre 3 du Romanesque des lettres ". - Discussion avec les doctorants. *** Du fait du nombre de places limitées, la réservation est obligatoire auprès de: blandine.lefevre@sorbonne-nouvelle.fr / camillestidler@yahoo.fr

↧

"Cartographie du Web littéraire francophone" (Lyon)

Colloque international "Cartographie du Web littéraire francophone" Université de Lyon 3, équipe Marge- 22-24 janvier 2020 *** Se rendre au colloque : Salle Caillemer, Université Lyon 3 (15, quai Claude Bernard 69007 LYON) Contact: 04.78.78.73.92 Accès : Tram T1: descente rue de l’université *** PROGRAMME : Mercredi 22 janvier Matin 8h30- Accueil des participants 08h45-Ouverture du colloqueet présentation du projet Idex Corpus numérique: quelle pertinence heuristique, méthodologique et épistémologique? Modération : Catherine Dessinges, Université de Lyon 3 9h00-10h00: conférence plénière Le partenariat Littérature québécoise mobile , Bertrand Gervais, titulaire Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques 10h00-10h35: Proposition Cartographie du web littéraire francophone , Pierre Boizette, chercheur postdoctoral, IFRA, Nairobi 10h35-10h50: pause-café 10h50-11h25: Cartographie du web littéraire francophone : entre considérations générales et questionnements juridiques , Aboubakar Sidi Njutapwoui, Université Maroua, Cameroun 11h25-12h00: Cartographie du Web littéraire francophone. Le cas de certains blogs et sites littéraires francophones subsahariens, Patricia Sylvie Essonghe, Université Omar Bongo Libreville-Gabon, Marge/ Lyon 3 12h00-12h35: Le corpus “brouhaha” au défi de la visualisation de texte, Servanne Monjour, Université Paris 4-Sorbonne Pause déjeuner Après-Midi Francophonie: configurations numériques, dynamique transversale et confins sémantiques Modération : Lucien Perticoz, Université Lyon 3 14h00-15h00 : conférence plénière Je ne suis pas un littéraire. Plaidoyer pour des frontières disciplinaires poreuses , Marcello Vitali-Rosati, département des littératures de langue française de l’Université de Montréal 15h00-15h35: Les institutions fantômes de la littérature numérique, Nicolas Sauret, Université Paris-Ouest 15h35-15h50: pause-café 15h50-16h25: Ébauche de visualisation des productions littéraires francophones d’Haïti et retour d’expérience, Inès Burri, Université Jean Moulin Lyon 3, Anaïs Chambat, ENS de Lyon, Célian Ringwald, Université Lumière Lyon 2 16h25-17h00: L’impact des pratiques de la numérisation dans la création littéraire francophone, Amel Mesli, Ecole Supérieure de Management de Tlemcen, Algérie 20h00: Diner Jeudi 23 janvier Matin Genre(s) et création à l’ère du numérique Modération : Gilles Bonnet, Université Lyon 3 9h30-10h05: Des effets du web sur la création littéraire : évolution des pratiques et légitimation des œuvres , Karen Cayrat, Université de Lorraine (Crem) 10h05-10h40: Inconnu à cette adresse. Plongée exploratoire dans la création littéraire numérique belge en langue française, Corentin Lahouste, FNRS-UCLouvain 10h40-10h55: Pause-café 10h55-11h30 : Francophonie et création littéraire en Algérie à l’ère du numérique : état des lieux et enjeux, Karima Ait Dahmane, Université de Blida2 11h30-12h05: La littérature populaire en français sur le web contribue-t-elle à morceler ou à unifier l’espace numérique francophone ? Le cas des chroniques: de part et d’autre de la Méditerranée , Nadja Maillard-De La Corte Gomez, Université d'Angers & Violaine Bigot, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle Pause déjeuner Après-Midi Web littéraire et configurations socionumériques Modération : Belén Hernández Marzal, Université Lyon 3 14h00-14h35: Pratiques discursives et hybridité dans les forums de discussion algérien , Yahiaoui Kheira, Maître de Conférences HDR, Ecole Normale Supérieure d'Oran, Algérie 14h35-15h10: àMainLevé, un dispositif d'écriture original sur les Réseaux Sociaux, Emmanuel Vaslin, Directeur Atelier Canopé de Maine-et-Loire 15h10-15h25: pause-café 15h25-16h00: L’internet et la mise en scène de soi : la participation du web dans la restructuration des dispositifs de légitimation et le processus de concrétisation des créations littéraires en Haïti , Jean Verdin Jeudi, Université d’Etat d’Haïti 16h00-16h35: Présentation de l’œuvre The pleasure of the coast ou Le Plaisir de la côte de J. R. Carpenter, Sylviane Médard, doctorante LLSH université Grenoble Alpes Vendredi 24 janvier Corpus en ligne, herméneutique et obstacles méthodologiques Modération : Christian Cote, Université Lyon 3 9h30-10h30: conférence plénière La plate-forme Mukanda, limites et potentiels d'une expérience , Pierre Halen, Université Lorraine 10h30-11h05: Quelle cartographie de la littérature francophone à l’ère du cyberespace? , Jean Pierre Fewou Ngouloure, Université de Toulouse Jean Jaurès, Marge, Université de Lyon 3 11H05-11h20: Pause-café 11h20-11h55: Le “Répertoire des écrivaines et écrivains numériques”. Archivage et institutionnalisation de la littérature numérique, Servanne Monjour, Université Paris 4-Sorbonne, Nicolas Sauret (UdeM), Enrico Agostini Marchese (UdeM) 11h55-12h30: A la recherche du web littéraire : une enquête hyper-perplexe en hypertexte, Jean Baptiste Monat, Université Lumière Lyon 2 Pause déjeuner Après-Midi Nouveaux horizons littéraires & performance d’auteurs Modération : Jean Baptiste Monat, Université Lumière Lyon 2 14h00-15h00: La littérature (par la) bande, Servanne Monjour, département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, Marcello Vitali-Rosati, Chaire de recherche du Canada sur les écritures numérique 15h00-15h35: Notes pour une littérature de terrain. Le devenir-spatial de la littérature numérique, Enrico Agostini Marchese (UdeM), doctorant, Université de Montréal 15h35-15h50: pause-café 15h50-16h10: Lecture de textes par Jean Verdin Jeudi, Ecrivain et bloggeur, responsable d’un club de jeunes écrivains d’Haïti 16h10-16H50: Table ronde d'administrateurs de plateformes d'écriture littéraire autour de Marie-Anaïs Guegan, Université Lyon 3 16h50-17h45: Table ronde: De l’Idex à Lifranum: les grands enjeux de la Francophonie numérique : Gilles Bonnet, Université Lyon 3; Christian Cote, Université Lyon 3, Pierre Halen, Université Lorraine ; Jean Pierre Fewou Ngouloure, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Marge, Lyon 3 Clôture colloque

↧

J.-F. Lattarico, Le Chant des bêtes. Essai sur l’animalité à l’opéra.

Le Chant des bêtes. Essai sur l’animalité à l’opéra Jean-François Lattarico Classiques Garnier, collection "Confluences", 2019. * 392 p. 48 euros EAN13 : 9782406085416. * Depuis Orphée charmant les bêtes jusqu’au cancrelat de Lévinas, l’histoire de l’opéra est remplie d’animaux allégoriques, simples figurants ou vrais héros de l’intrigue. Cet ouvrage retrace l’aventure de ce bestiaire lyrique dans lequel le chant de l’animal se mêle à celui de l’homme, et parfois le remplace.

↧

P. Notte, L'Effort d'être spectateur

L'Effort d'être spectateur Pierre NOTTE Les Solitaires Intempestifs, 2019 * 96 pages 15 euros ISBN : 978-2-84681-498-0 * L’œuvre du spectateur et celle à laquelle il assiste sont deux choses complémentaires, différentes et insolubles. L’œuvre fait travailler ma mémoire, mon imagination anéantie par l’usure et la consommation molle. Elle excite ma liberté d’éprouver un monde offert – poème, épopée, discours, paysage, portraits, rêve ou voyage. Face à l’œuvre, comment je travaille. Comment j’œuvre, spectateur, comment les outils me sont remis pour refaire, comprendre, transcender le monde, y vivre mieux après qu’avant. L’invention, c’est le territoire des artistes, leur terrain de jeu. C’est la nécessité pour moi spectateur d’assister à l’émergence d’une surprise, d’une innovation, d’une vision innovante d’un monde inconnu. C’est le besoin viscéral d’avoir affaire à l’ignoré. D’une manière ou d’une autre, j’exige d’être surpris. * Voir le site de l'éditeur...

L'Effort d'être spectateur Pierre NOTTE Les Solitaires Intempestifs, 2019 * 96 pages 15 euros ISBN : 978-2-84681-498-0 * L’œuvre du spectateur et celle à laquelle il assiste sont deux choses complémentaires, différentes et insolubles. L’œuvre fait travailler ma mémoire, mon imagination anéantie par l’usure et la consommation molle. Elle excite ma liberté d’éprouver un monde offert – poème, épopée, discours, paysage, portraits, rêve ou voyage. Face à l’œuvre, comment je travaille. Comment j’œuvre, spectateur, comment les outils me sont remis pour refaire, comprendre, transcender le monde, y vivre mieux après qu’avant. L’invention, c’est le territoire des artistes, leur terrain de jeu. C’est la nécessité pour moi spectateur d’assister à l’émergence d’une surprise, d’une innovation, d’une vision innovante d’un monde inconnu. C’est le besoin viscéral d’avoir affaire à l’ignoré. D’une manière ou d’une autre, j’exige d’être surpris. * Voir le site de l'éditeur...

↧

↧

Understanding, Acknowledging, Representing Environmental Emergency

Call for contributions UNDERSTANDING, ACKNOWLEDGING, REPRESENTING ENVIRONMENTAL EMERGENCY E-Rea Special Issue of June 2021 Guest editors: Sylvie Nail & Camille Manfredi In an article dated 2006, climate scientists advocated more research into: “the social and cultural processes of speaking about climate, of the formation and usage of lay knowledge, of the formation and social functioning of mental images, icons and popular explanations of climate and its interaction with people. We are in need of social and cultural sciences to map, understand and, as far as possible, predict the social and cultural construction of climate. […]. This type of knowledge is urgently needed to guide policy-makers and the public in developing and adopting rational policies for dealing with the very real prospect of significant future climate change.” (von Storch & Stehr, 2006) This special issue aims at doing just that: mapping and understanding the ways in which environmental emergency is coped with by the people, addressed by the media and tackled by political institutions, while taking into consideration the many different political, ideological and cultural contexts of the countries and regions of the Anglosphere. Our first task will be to trace back the origins of the concept of climate and environmental emergency. Although the first occurrences of the word “emergency” in relation to climate change appeared in the aftermath of the publication of David Spratt and Philip Sutton’s Climate Code Red: The Case for Emergency Action (2008), one might look, for instance, at the British Parliament’s preoccupations with manmade climatic implications in British tropical colonies 200 years ago, or at the political, institutional and cultural reactions to natural disasters, from the Middle Ages to the UK Labour Party’s Early Day Motion of 15 October 2009 and beyond. Environmental history and, more recently, environmental humanities, have been crucial in weaving together “human experience with the workings of nature into a fuller understanding of the past and how it affects human decisions and destinations” (Sörlin & Warde, 2009). Likewise, in this special issue, we aim at scrutinising environmental emergency from the cross-pollinating perspectives of politics, history, sociology and arts in the hope of finding resonances conducive to an analysis of what characterises the understanding of, and reactions to, the environmental conundrum in English-speaking countries. Environmental and climate emergency will also be approached as pertaining to cognitive processes and communicational apparatuses, whether these are verbal, iconic or intermedial, euphemistic or dysphemistic. How do the media, governments, activists and artists assess, relay, amplify or deny the Intergovernmental Panel on Climate Change’s reports? See for instance how in May 2019, shortly after the British Parliament officially declared environmental emergency, the Guardian updated its house style: “Instead of “climate change” the preferred terms are “climate emergency, crisis or breakdown” […] People need reminding that the climate crisis is no longer a future problem – we need to tackle it now, and every day matters.” (Carrington, 2019) What words, what icons, what figures of speech even to speak about, declare the state of environmental and climate emergency? One might think, for instance, of the now famous parable of the hummingbird, of French historian Jean-Paul Deléage’s “our house is on fire” metaphor (in 2002) and its re-use by environmental activist Greta Thunberg at the 2019 World Economic Forum in Davos: “I don't want your hope, I don't want you to be hopeful. I want you to panic, I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act, […] I want you to act as if the house was on fire, because it is”, or of Extinction Rebellion’s equally sharp incentive to action: “The science is clear. It is understood that we are facing an unprecedented global emergency. We are in a life or death situation of our own making. We must act now.” As XR activists occupy the streets of Paris and London, as Thunberg allies with George Monbiot on social media to urge us all to “Protect, Restore, Fund” (#naturenow) and as young people are at the forefront of environmental activism as part of a generational shift in attitudes and values, in what terms and to what ends do whistle-blowers, movements of civil disobedience (Greenpeace, Friends of the Earth, XR, school strikers, Sea Shepherd, Earth First!...), First Peoples (Standing Rock, Flint’s ‘water warriors’, People’s Summit 2019…), governmental and non-governmental organisations sound the alarm? In the field of verbal and nonverbal arts, how does climate and environmental emergency prompt, inform or constrain artistic production? Must we, can we, aestheticize or artialize environmental emergency? What part can artists play in the tackling of pressing environmental issues? Tim Flach’s multiyear project Endangered (2017) or street artist Banksy’s verbo-visual support for XR in London (“From this moment despair ends and tactics begin”) provide cases in point. How do pressing environmental issues and public policies on environmental sustainability work their way into the literatures and visual arts of the Anglosphere? The present call for contributions thus invites historical as well as contemporary perspectives on the protean concept of environmental emergency, with a view to throwing light on its many (re)interpretations and (re)definitions across time, on the evolution of social and institutional responses to said emergency, as well as on its representations in the media, literature and visual arts of the Anglosphere. The editors invite proposals that focus on (but are not limited to): - political, institutional, educational, social responses to climate and environmental emergency - climate and environmental emergency in the media, social media, political speeches… - actions, (mis)representations of whistle-blowers, water warriors, school strikers, environmental activism and civil disobedience in the context of environmental emergency across the Anglosphere - writing and imaging climate emergency - deep ecology, eco-modernism, eco-anxiety, solastalgia, degrowth and anti-consumerism in the literatures and arts of the Anglosphere Please send a 200-word abstract in English, along with the author’s short bio-bibliography by 31 January 2020 to both Pr. Sylvie Nail ( sylvie.nail@univ-nantes.fr ) and Pr. Camille Manfredi ( camille.manfredi@univ-nantes.fr ) Abstract acceptance will be notified to all authors by mid-February 2020. The commissioned contributions will be due on 31 October 2020. All submissions will undergo peer review and may include illustrations with copyright to be secured by the author. The special issue will be published in E-Rea in June 2021. * Selective bibliography: Allitt, Patrick. A Climate of Crisis: America in the Age of Environmentalism . New York: Penguin, 2014. Carrington, Damian, “Why the Guardian is changing the language it uses about the environment”, The Guardian , 17 May 2019. Connolly, William E. Facing the Planetary: Entangled Humanism and the Politics of Swarming . Durham: Duke University Press, 2017. Cunsolo, A., Landman, K (eds), Mourning Nature: Hope at the Heart of Ecological Loss and Grief. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 2017. Extinction Rebellion, The Emergency . Available at https://rebellion.earth/the-truth/the-emergency/ Gore, Al. An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It . New York: Rodale, 2006. Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014. Synthesis Report . Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. Geneva: IPCC, 2015. Klein, Naomi. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate . New York: Simon & Schuster, 2014. ----. On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal . New York: Simon & Schuster, 2019. Kolbert, Elizabeth. The Sixth Extinction: An Unnatural History . New York: Henry Holt, 2014. Lovelock, James. The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning . New York: Basic Books, 2009. Lynch, Amanda H. Siri Veland. Urgency in the Anthropocene . Cambridge MA: MIT Press, 2018. Mauch, Cristof, Christian Pfister. Natural Disasters, Cultural Responses: Case Studies Toward a Global Environmental History . Plymouth: Lexington Books, 2009. Pauli, Benjamin J. Flint Fights Back: Environmental Justice and Democracy in the Flint Water Crisis . Cambridge MA: MIT Press, 2019. Scranton, Roy. We're Doomed. Now What? Essays on War and Climate Change . New York: Soho Press, 2018. Sörlin, Sverker and Paul Warde (eds). Nature’s End. History and the Environment . Palgrave, 2009. Steiner, Ted. Acts of God: The Unnatural History of Natural Disaster in America . Oxford University Press, 2006. Von Storch, Nico and Nico Stehr. “Anthropogenic Climate Change: A Reason for Concern Since the 18th Century and Earlier”, Geografiska Annaler Series A Physical Geography , 88 A (2): 107-113. Zeldin-O'Neill, Sophie. “Environment 'It's a crisis, not a change': the six Guardian language changes on climate matters”, The Guardian , 16 October 2019, https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/16/guardian-language-changes-climate-environment

↧

"Pour une histoire sensorielle de Lyon"

Pour une histoire sensorielle de Lyon Maison des Sciences de l’Homme – Lyon / Saint-Étienne (14, Avenue Berthelot Lyon) 24 avril 2020 *** DESCRIPTION : Philadelphia had the musty scent of history. New Haven smelled of neglect. Baltimore smelled of brine, and Brooklyn of sun-warmed garbage. But Princeton had no smell . Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah , 2013 La ville, espace de saturation sensorielle et laboratoire du vivre ensemble, est un des sujets d’étude privilégiés de l’histoire des sens, qui connaît actuellement une période d’essor. Prolongeant les avancées accomplies, notamment, par Alain Corbin (Corbin et Ory, 2016) dans le domaine de l’histoire des sensibilités, cette approche permet, par son caractère transversal et les problématiques qu’elle soulève, de renouveler l’histoire urbaine. Elle offre aussi une perspective historique susceptible de s’articuler aux pratiques actuelles de l’urbanisme, de manière à ancrer dans l’histoire longue les démarches théoriques et pratiques s’intéressant aux sens dans la ville tels que celles menées au sein de groupes de recherche comme le CRESSON ou d’agences d’urbanisme. En s’appliquant à retrouver les traces de l’expérience polysensorielle de la ville et à en rendre compte, l’histoire des sens appréhende tantôt les éléments constants et spécifiques qui constituent les traits sensoriels distinctifs d’une ville, tantôt les changements qui l’affectent au fil des multiples transformations qu’elle a connues, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. En effet, si l’industrialisation et l’exode rural qui ont transformé le paysage urbain aux XVIIIe et XIXe siècle ainsi que la disponibilité des témoignages et des documents couvrant cette période en ont fait un terrain d’investigation privilégié pour l’histoire des sens dans la ville, d’autres époques restent cependant à explorer. En outre, l’histoire des sens permet également d’éclairer la façon dont les transformations urbaines ont été ressenties par différents groupes à différentes époques et d’interroger les imaginaires qu’elles ont suscités. Plusieurs ouvrages récents se sont attachés à l’étude de l’histoire d’une ville particulière (Paris, New-York, Londres, Grenoble, etc.) à travers les perceptions d’un sens isolé, comme l’odorat (Poiret, 1998; Kiechle, 2017; Park, 2018), l’ouïe (Boutin, 2015) ou la vue (Clayson, 2019). D’autres recherches ont conduit à identifier et à définir précisément les stimulations sensorielles de manière à élaborer des reconstitutions historiques (Gutton, 2000; Parfum de Nantes, Projet Bretez, etc.). Dans le prolongement de telles démarches et plus particulièrement de celle d’Olivier Balaÿ (2013), il s’agira pour nous d’envisager, sous l’angle des sollicitations sensorielles et de leurs réceptions, l’histoire de la ville de Lyon dont la gastronomie, les soieries et les éclairages semblent constituer une invitation aux sens. Riche de son commerce marchand, la ville et les perceptions sensorielles qui lui sont associées ont évolué au gré des usages ainsi que des importations et exportations de denrées et de matériaux. Ce que la ville accueille (épices, essences, feux d’artifice, etc.), ce qu’elle produit et fabrique (soieries, confiseries, etc.), mais également ce qu’elle rejette (égouts, déchets, pollution) confronte les citadins à un paysage sensoriel dont les changements se font sentir suivant différentes échelles chronologiques variées, allant des heures du jour à la durée longue de l’industrialisation. Quelle que soit la période, la question des sens dans la ville reste étroitement liée à celle de la proximité: celle de l’habitat et de l’industrie, de la ville et de ses fleuves. Les sensorialités nous renseignent également sur la promiscuité entre les individus dans son rapport à la densité urbaine, selon les différents seuils de sensibilité de chacun, qui évoluent, eux aussi, selon les époques. Le rapprochement spatial des stimulations en milieu urbain qui provoque bien souvent un effet de condensation sensorielle souligne l’importance du facteur de l’intensité sensorielle et de sa perception en ville, qu’elle soit continuelle, par palier, ou encore par degré de saturation (Balaÿ et Faure, 1992). Cette supposée «surstimulation» des sens entraîne à son tour l’émergence d’un autre facteur, celui de l’hédonicité sensorielle, qui est également historiquement déterminé par la sensibilité de l’époque et amène des réactions et des réponses différentes de la part des individus ou des gestionnaires de la ville. La ville est-elle d’autant plus appréciée qu’elle s’adresse aux sens ou cette omniprésence des sens est-elle perçue comme une nuisance, source d’un désamour de l’urbanité? Toutes les questions et les nuances qu’apporte la perspective de l’histoire des sens nécessitent le recours à des outils méthodologiques et à des sources variées. Le repérage, l’analyse, voire la reconstitution des traces sensorielles laissées par la ville dans les récits, les images, les documents issus du commerce et de l’industrie ou encore les procès-verbaux, etc. mettront en évidence l’apport des sens pour une meilleure compréhension d’une histoire urbaine. Diverses perspectives pourront être envisagées, parmi lesquelles:L’identité sensorielle propre à la ville de Lyon et aux villes en général;L’existence de stimulations sensorielles précises associées à certains quartiers, certaines industries, certains moments de l’année, certaines périodes historiques, etc.;L’influence des rapports sociaux sur les perceptions sensorielles urbaines ;L’évolution spatiale, les déplacements et les parcours urbains à partir des sens ;La réception de l’intensité des stimulations sensorielles urbaines, entre nuisances et plaisirs;L’archéologie sensorielle à travers les archives de la ville ;Les points de vue distanciés sur la ville: récits de voyage, comparaison avec la campagne, etc.;Les lectures et cartographies de la ville par le prisme du sensible ( soundscapes , smellscapes , etc.). Les propositions de contribution (env. 300 mots) accompagnées d’une courte bio-bibliographie devront être adressées avant le 15 janvier 2020 à Rémi Digonnet ( remi.digonnet@univ-st-etienne.fr ), Mylène Pardoen ( mylene.pardoen@cnrs.fr ) et Érika Wicky ( erika.wicky@univ-lyon2.fr ).La réponse du comité scientifique parviendra aux auteurs des propositions avant le 31 janvier 2020. *** Bibliographie indicative: Baily Émeline, 2018, Oser la ville sensible , Nantes, Cosmografia. Balaÿ Olivier, 2003, L’espace sonore de la ville de Lyon au XIXe siècle , À la croisée. Balaÿ Olivier et Faure Olivier, 1992, Lyon au XIXe siècle, l’environnement sonore et la ville , Rapport du projet de recherche «Bruits et formes urbaines à Lyon». Barnes David S., 2006, The Great Stink of Paris and Nineteenth-Century Struggle against Filth and Germs , Baltimore, Johns Hopkins University Press. Beck Robert, Krampl Ulrike et Retaillaud-Bajac Emmanuelle, (dirs.), 2013, Les cinq sens et la ville du Moyen-Âge à nos jours , Tours, Presses Universitaires François Rabelais. Béligon Stéphanie et Digonnet Rémi, (dirs.), (à paraître 2019), Manifestations sensorielles des urbanités contemporaines , Bruxelles, Peter Lang. Boutin Aimée, 2015, City of Noise: Sound and Nineteenth-Century Paris , University of Illinois Press. Cassayre Aude (dir.), 2013, Parfum de Nantes , Éditions d’Orbestier. Clayson Hollis, 2019, Illuminated Paris: Essays on Art and Lighting in the Belle Époque , The University of Chicago Press. Corbin Alain et Ory Pascal (dirs), 2016, Une histoire des sens , Robert Lafont. Ferrier Jacques, 2013, La possibilité d’une ville: les cinq sens et l’architecture , Arléa Éditions. Füzesséry Stéphane, «Métropole, modernisation et expérience vécue: Berlin au regard du cinéma documentaire allemand dans les années vingt», Histoire urbaine , n°24, 2009, p. 71-96. Guiu Claire, Faburel Guillaume, Mervant-Roux Marie-Madeleine, TorgueHenry, Woloszyn Philippe, (dirs.), 2015, Soundspaces : Espaces, expériences et politiques du sonore , Presses Universitaires de Rennes. Gutton Jean-Pierre, 2000, Bruits et sons dans notre histoire. Essai sur la reconstitution du paysage sonore , Presses Universitaire de France. Henshaw Victoria, 2014, Urban Smellscapes : Understanding and Designing City Smell Environments , Routledge. Howes David et Marcoux Jean-Sébastien, (dirs.), 2006, «La culture sensible», Anthropologie et Sociétés , vol.30, n°3, p.7-17. Kiechle Melanie A., 2017, Smells Detectives : An Olfactory History of Nineteenth-Century Urban America , Seattle, University of Washington Press. Lindner Christoph, (dir.), 2006, Urban Space and Cityscapes : Perspectives from Modern and Contemporary Culture , London and New York, Routledge. Moncorgé Marie-Josèphe, 2008, Lyon 1555, capitale de la culture gourmande au XVIe siècle: Cuisine, confiture, diététique, cosmétique… , Éditions lyonnaises d’art et d’histoire. PallasmaaJuhani, 2012, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses , John Wiley & Sons Ltd. Paquot Thierry, 2006, Des corps urbains. Sensibilités entre béton et bitume , Éditions Autrement. Park Sun-Young, 2018, Ideals of the Body : Architecture, Urbanism, and Hygiene in Postrevolutionary Paris , Pittsburgh, Pittsburgh University Press. Pichon Pascale et Herbert Fanny (dirs.), 2014, Atlas des espaces publics : Saint-Étienne, une ville laboratoire , Saint-Étienne, PUSE. Poiret, Nathalie, 1998, Thèse de doctorat (EHESS), Des traces odorantes, ou une proposition cartographique des odeurs de Grenoble au cours de son histoire . Simonnot Nathalie et Siret Daniel, 2014, «Héritage industriel et mémoire sensible: Observations sur la constitution d’un «patrimoine sensoriel», L’homme et la société , n°192. Steward Jill et Cowan Alexander, (dirs.), 2007, The City and the Senses: Urban Culture Since 1500 , Ashgate. Zeller Olivier, 2017, «Les structurations de l’espace fécal à Lyon au XVIIIe siècle», Flux . *** Comité scientifique: Aimée Boutin (Florida State University) Cécile Demoncept (Musée des tissus Lyon) Sylvain Farge (Université Lyon 2) Marie-Dominique Garnier (Université Paris 8) Anna Riccio (Università di Foggia) Nelly Valsangiacomo (Université de Lausanne) *** Comité d’organisation: Rémi Digonnet – Maître de conférences en linguistique anglaise. Université Jean Monnet – Saint-Étienne / CIEREC (remi.digonnet@univ-st-etienne.fr) Mylène Pardoen – Archéologue du paysage sonore. Maison des Sciences de l’Homme de Lyon Saint-Etienne/USR 2005/CNRS – Lyon (mylene.pardoen@cnrs.fr) Érika Wicky – Marie Sklodowska-Curie Fellow, Université Lumière Lyon / LARHRA (erika.wicky@univ-lyon2.fr)

↧

"Le dit du berceau au tombeau (XIII e -XV e siècles). Pour une réflexion collective et plurielle" (Université Laval)

"Le dit du berceau au tombeau (XIII e -XV e siècles). Pour une réflexion collective et plurielle" Nous invitons les professeur.e.s, chercheur.e.s, étudiant.e.s et intéressé.e.s à assister au colloque sur le dit médiéval qui se tiendra les 22 et 23 novembre 2019 à l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval (Pavillon Charles-De Koninck, salle DKN-5242). *** Programme Vendredi 22 novembre 2019 9h00 Accueil et ouverture 9h30 Introduction : Le dit, ses (beaux) problèmes et ses solutions (Isabelle Delage-Béland, U. Laval) 10h00 Le genre du dit dans le débat sur la généricité médiévale (Patrick Moran, U. of British Columbia) 10h45 Pause 11h00 Façons de dire : le cas du Ci nous dit (Francis Gingras, U. de Montréal) 11h45 Repas du midi 14h00 Le Dit et son énonciateur. Le métadiscours de Baudouin et Jean de Condé (Madeleine Jeay, U. McMaster) 14h45 Les Dits de Baudouin et Jean de Condé dans le manuscrit Paris, BnF français 1446 (Yasmina Foehr-Janssens, U. de Genève) 16h30 Synthèse et fin de la première journée Cocktail Samedi 23 novembre 2019 9h00 Accueil et retour sur les travaux de la veille 9h30 "Par cest essample doit entendre". Le statut du récit dans la définition du dit médiéval (Gabriel Cholette, U. de Montréal) 10h15 Lectures croisées du Roman de la Violette et du Dit de la Panthère (Isabelle Arseneau, U. McGill) 11h00 Pause 11h15 Le dit comme écriture de la contingence amoureuse : sur le Remède de Fortune de Guillaume de Machaut (Mathias Sieffert, U. Harvard) 12h00 Synthèse de clôture (Isabelle Delage-Béland et Anne Salamon, U. Laval) 12h15 Repas du midi

↧

Assistant Prof. French and Francophone Studies (Univ. Louisiana, Lafayette)

Position Title : Modern Languages: Assistant Professor Department : 2560|Modern Languages Responsibilities : The University of Louisiana at Lafayette announces a tenure-track position in French and Francophone Studies at the Assistant/Associate Professor level, with a specialization in Louisiana Studies, Creole Studies, or Folklore Studies with a focus on Louisiana. Ability to teach Louisiana literature and 18th- and 19th-century Francophone literature required. The applicant will be responsible for quality teaching at all levels in language, literature, and culture courses. It is expected that the applicant be committed to scholarly research, publication, and active participation in professional activities; it is expected as well that the applicant participate in the academic life of the Department and University. Typical teaching load is 3/3, with faculty members regularly participating in undergraduate French language instruction. Applicants must demonstrate commitment to teaching and research in order to maintain graduate faculty status in an M.A. and Ph.D. granting department. Salary is competitive and negotiable, depending upon qualifications. Qualifications: 1) Ph.D. in French/Francophone Studies, completed by time of appointment; 2) experience in teaching undergraduate French language courses; 3) native or near native fluency in French, with demonstrated excellence in teaching and research. Please attach a detailed letter of application, vita, and transcripts to your application. Apply here: https://louisiana.csod.com/ats/careersite/JobDetails.aspx?site=1&id=549&source=higheredjobs Three confidential recommendations should be sent (via email) to: Caroline Huey, Department Head Modern Languages U of Louisiana at Lafayette Box 43651 Lafayette, LA 70504-3651 chuey@louisiana.edu For initial consideration, applications must be receivedby December 15, 2019. AA/EO employer. Pending final administrative approval.

↧

↧

Le conte merveilleux comme genre littéraire (EHESS, Paris)

Le conte merveilleux comme genre littéraire (EHESS, Paris) Séminaire de Nicole Belmont,EHESS, avec la participation de Pierre-Emmanuel Moog, chercheur. 25 novembre 2019 – N. Belmont: À partir du texte de M.-L. Tenèze ( Arts et traditions populaires , 1970, p. 11-65) nous tenterons de cerner la nature du conte merveilleux au-delà des définitions empiriques. 9 décembre 2019 – P.-E. Moog: L’invincibilité déficiente, de Samson à Kochtcheï. 13 janvier 2020 – N. Belmont: Les modalités de la transmission orale. 27 janvier 2020 – P.-E. Moog: Le preux métabolique. 24 février 2020 – N. Belmont: Le conte «européen»: quelles limites? quelle unité? 9 mars 2020– P.-E. Moog: Le châtiment ironique. 23 mars 2020 – N. Belmont: Conte et mythe. Le jeu du retournement. 27 avril 2020 – P.-E. Moog: La logique de la ruse. 11 mai 2020 – N. Belmont: Retour à M.L. Tenèze 25 mai 2020 – P-E. Moog: L’enfant sur-exposé. 8 juin 2020 – Conclusions générales

↧

Annual Plotting Poetry Conference 4. Tackling the Toolkit (Prague)

AnnualPlotting Poetry Conference 4 on the theme "Tackling the Toolkit". 17–19 September 2020 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Science Prague—Czech Republic In 1917, commenting on the rise of new media, Apollinaire urged for “plotting/mechanising (“machiner”) poetry as has been done for the world”. A century later, the slogan’s rich metaphor is made all the sharper with the new technologies’ emergence in literary studies. What role have machines and resulting software devices taken up in text reading? What do they teach us about poetics? What mechanical and strategic devices are we developing, with what results? The annual international conference Plotting Poetry gathers literary scholars of all language areas sharing a keenness for the development of computational and statistical apparatuses to describe and analyse metre, style and poeticity. Our focus for the 2020 edition is Tackling the Toolkit . We welcome proposals on various methodological challenges, obstacles, or shortcomings arising from the application of quantitative methods (ranging from simple descriptive statistics to advanced machine learning) to poetry and/or poetics. Participants are invited to present feedback – positive or not – on the computational and statistical tools they develop to address issues of poetics, metrics and stylistics, and to shed light on the fields of literature, linguistics or literary history. Devices that did not yield the expected results, provided their shortcomings provide an interesting and genuine insight, are utterly welcome as well. In the vast field of Digital Humanities, understanding our failures can prove most useful, particularly to pinpoint where the human/machine complementarity ends, or to measure the ratio of invested time over achieved result. Possible exploration themes, geared towards an interpretation of texts and styles, could include, but are in no way limited to:Metrical analysis;topic modelling;stylometry;computational stylistics;mechanically enhanced reading for literary genre characterization;blending “distant reading” and close reading;new technologies as tools for interpretation; digital hermeneutics. We welcome abstracts for papers about poetic texts, versified or not, or even texts outside the poetry genre provided that “machines” are being used to explore their poeticity. Papers of 20-25 minutes may bear on corpora from any time and in any language, but shall be delivered in English. Abstracts (max. 1600 characters including spaces) are to be sent no later than 1st April 2020 via the web-form .

↧

De Cassandre aux faits alternatifs. Les voix du mensonge et de la vérité en littérature (UQAM, Montréal)

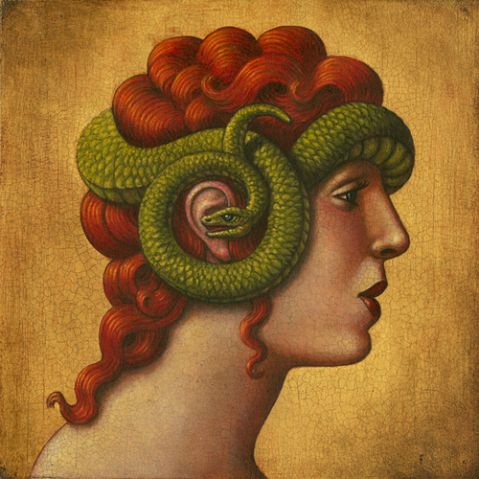

De Cassandre aux faits alternatifs. Les voix du mensonge et de la vérité en littérature Journée d’étude annuelle de l’AECSEL Appel à contribution 21 avril 2020, Université du Québec à Montréal Contrairement aux discours partisans, aux allocutions politiques, aux tweets qui inondent le XXIe siècle, la littérature n’est pas un espace monologique. Que ce soit dans la poésie, dans le roman ou dans la fiction au sens large, plusieurs voix cohabitent dans le discours littéraire. Dès lors, la notion de vérité ou de mensonge devient problématique: Qui dit vrai? Qui dit faux? Quels sont ces menteurs qu’on écoute? Qui sont ces fous qui voient juste mais que personne n’entend? La question trouve des échos à toutes les époques de l’histoire littéraire. Mais aujourd’hui surtout, l’explosion des moyens de communication oblige à repenser le rapport entre vérité et mensonge dans le discours. Entre les fausses nouvelles et les faits alternatifs, chacun se mêle de faire de la fiction. En mettant en parallèle la crise de l’information du XXIe siècle avec la figure de Cassandre, oracle antique condamnée à n’être jamais comprise, ce colloque propose donc d’explorer le thème de la vérité et de la contrevérité dans la littérature. Ouverte à tous les étudiant.e.s des cycles supérieurs en études littéraires, la réflexion vise à interroger des œuvres littéraires afin de dégager les voix du mensonge et de la vérité dans la fiction, dans les corpus anciens ainsi que dans les productions contemporaines. Parce qu’elle demeure volontairement large, cette problématique permet d’explorer différents axes de recherche (liste non exhaustive): 1. Axe narratologique et rhétorique : les figures détentrices d’une vérité Dans la littérature comme dans l’actualité, de nombreux personnages prétendent détenir un savoir. Oracles, prophètes, lanceurs d’alerte investissent l’espace discursif de la fiction pour faire entendre leur voix. Il s’agit donc de se demander quelles sont les figures qui prennent la parole et d’analyser leur discours, car la question est aussi d’ordre rhétorique: comment la fiction cherche-t-elle à convaincre? Quelles stratégies sont mises en place dans l’œuvre littéraire pour défendre une vérité? 2. Axe poétique: vérité et dialogisme La présence dans l’œuvre de plusieurs voix implique un dialogisme qui oppose les personnages entre eux. Si certains défendent leur vérité, ainsi font aussi les fous, les scientifiques illuminés, les libertins. Que leur vérité corresponde à la norme, ou qu’elle tente au contraire de la subvertir, toutes ces figures entrent en tension avec le discours des autres. Quelle est alors la nature de ce dialogue? Quelle place est laissée au discours de l’autre? Y a-t-il, comme chez Montaigne, la quête d’une vérité médiane par la confrontation des opinions, ou au contraire, violent affrontement et dialogue de sourds? 3. Axe idéologique : le fou, le monstre et ses inventions Par ailleurs, l’antagonisme entre mensonge et vérité comporte une évidente dimension morale. Cassandre, l’oracle que personne ne comprend, n’est-elle pas considérée comme folle? Et ces savants, en avance sur leur temps, ne seraient-ils pas aussi monstrueux que leurs inventions? Ce colloque est l’occasion d’explorer les figures marginales - ou marginalisées. Il s’agira de s’interroger sur la réévaluation des normes dans la société à travers le média littéraire. Nous souhaitons par exemple poser les questions suivantes: Comment les lanceurs d’alerte, prophètes de vérité, oracles religieux ou laïcs sont-ils perçus dans notre société et dans les littératures? Comment ces figures sont traitées dans les œuvres d’art, dans les sciences humaines et sur la place publique? Est-ce qu’il faut être fou pour voir une vérité que personne d’autre ne voit? 4. Axe théorique et sociocritique : théories du complot et vérité parallèle Indépendamment des figures qui incarnent un discours, la fiction est aussi un espace dans lequel l’histoire peut être réécriture. La littérature, après tout, n’est-elle pas composée que de faits alternatifs? Nous souhaitons donc explorer le rapport que la fiction entretient avec d’autres discours tels que l’histoire ou les médias, afin de rendre compte d’une éventuelle pluralité de vérité, ou au contraire, d’une dénonciation du mensonge par la fiction. Existe-t-il des vérités parallèles? Est-ce qu’une vérité peut être anachronique? Est-ce que la vérité sera toujours acceptée par ses contemporains? * MODALITÉS DE SOUMISSION: Cette journée d’étude s’adresse à tous.tes les chercheurs et chercheuses en études littéraires (cursus recherche aussi bien que création), quel que soit le siècle dans lequel ielles se spécialisent. Nous souhaitons encourager la diversité dans la soumission des textes, en allant de la recherche à la création de textes originaux. L’événement se tiendra à l’Université du Québec à Montréal le mardi 21 avril 2020. Les communications devront être inédites et en français. La durée variera entre 15 et 20 minutes en fonction du nombre de propositions retenues. Les propositions de communication (titre et résumé de 250 mots, avec une courte bio-bibliographie (mentionnant l'université d’attache, le sujet des recherches et les publications, s’il y a lieu) devront être envoyées avant le 15 janvier 2020 (à 23h59 ) à l’adresse suivante : colloqueaecsel2020@gmail.com Merci d’indiquer en objet : Nom, prénom, titre de la proposition. * Association des Étudiant.es de Cycles Supérieurs en Études Littéraires (AECSEL) Aomar Ait Aider, UQÀM Alix Carmel, UQÀM Savannah Kocevar, UQÀM Maxime Leblond, UQÀM Mallory Trocadero, UQÀM * Illustration : Cassandre , par Marc Bruckhardt. Source : https://mythologica.fr/grec/cassandre.htm

De Cassandre aux faits alternatifs. Les voix du mensonge et de la vérité en littérature Journée d’étude annuelle de l’AECSEL Appel à contribution 21 avril 2020, Université du Québec à Montréal Contrairement aux discours partisans, aux allocutions politiques, aux tweets qui inondent le XXIe siècle, la littérature n’est pas un espace monologique. Que ce soit dans la poésie, dans le roman ou dans la fiction au sens large, plusieurs voix cohabitent dans le discours littéraire. Dès lors, la notion de vérité ou de mensonge devient problématique: Qui dit vrai? Qui dit faux? Quels sont ces menteurs qu’on écoute? Qui sont ces fous qui voient juste mais que personne n’entend? La question trouve des échos à toutes les époques de l’histoire littéraire. Mais aujourd’hui surtout, l’explosion des moyens de communication oblige à repenser le rapport entre vérité et mensonge dans le discours. Entre les fausses nouvelles et les faits alternatifs, chacun se mêle de faire de la fiction. En mettant en parallèle la crise de l’information du XXIe siècle avec la figure de Cassandre, oracle antique condamnée à n’être jamais comprise, ce colloque propose donc d’explorer le thème de la vérité et de la contrevérité dans la littérature. Ouverte à tous les étudiant.e.s des cycles supérieurs en études littéraires, la réflexion vise à interroger des œuvres littéraires afin de dégager les voix du mensonge et de la vérité dans la fiction, dans les corpus anciens ainsi que dans les productions contemporaines. Parce qu’elle demeure volontairement large, cette problématique permet d’explorer différents axes de recherche (liste non exhaustive): 1. Axe narratologique et rhétorique : les figures détentrices d’une vérité Dans la littérature comme dans l’actualité, de nombreux personnages prétendent détenir un savoir. Oracles, prophètes, lanceurs d’alerte investissent l’espace discursif de la fiction pour faire entendre leur voix. Il s’agit donc de se demander quelles sont les figures qui prennent la parole et d’analyser leur discours, car la question est aussi d’ordre rhétorique: comment la fiction cherche-t-elle à convaincre? Quelles stratégies sont mises en place dans l’œuvre littéraire pour défendre une vérité? 2. Axe poétique: vérité et dialogisme La présence dans l’œuvre de plusieurs voix implique un dialogisme qui oppose les personnages entre eux. Si certains défendent leur vérité, ainsi font aussi les fous, les scientifiques illuminés, les libertins. Que leur vérité corresponde à la norme, ou qu’elle tente au contraire de la subvertir, toutes ces figures entrent en tension avec le discours des autres. Quelle est alors la nature de ce dialogue? Quelle place est laissée au discours de l’autre? Y a-t-il, comme chez Montaigne, la quête d’une vérité médiane par la confrontation des opinions, ou au contraire, violent affrontement et dialogue de sourds? 3. Axe idéologique : le fou, le monstre et ses inventions Par ailleurs, l’antagonisme entre mensonge et vérité comporte une évidente dimension morale. Cassandre, l’oracle que personne ne comprend, n’est-elle pas considérée comme folle? Et ces savants, en avance sur leur temps, ne seraient-ils pas aussi monstrueux que leurs inventions? Ce colloque est l’occasion d’explorer les figures marginales - ou marginalisées. Il s’agira de s’interroger sur la réévaluation des normes dans la société à travers le média littéraire. Nous souhaitons par exemple poser les questions suivantes: Comment les lanceurs d’alerte, prophètes de vérité, oracles religieux ou laïcs sont-ils perçus dans notre société et dans les littératures? Comment ces figures sont traitées dans les œuvres d’art, dans les sciences humaines et sur la place publique? Est-ce qu’il faut être fou pour voir une vérité que personne d’autre ne voit? 4. Axe théorique et sociocritique : théories du complot et vérité parallèle Indépendamment des figures qui incarnent un discours, la fiction est aussi un espace dans lequel l’histoire peut être réécriture. La littérature, après tout, n’est-elle pas composée que de faits alternatifs? Nous souhaitons donc explorer le rapport que la fiction entretient avec d’autres discours tels que l’histoire ou les médias, afin de rendre compte d’une éventuelle pluralité de vérité, ou au contraire, d’une dénonciation du mensonge par la fiction. Existe-t-il des vérités parallèles? Est-ce qu’une vérité peut être anachronique? Est-ce que la vérité sera toujours acceptée par ses contemporains? * MODALITÉS DE SOUMISSION: Cette journée d’étude s’adresse à tous.tes les chercheurs et chercheuses en études littéraires (cursus recherche aussi bien que création), quel que soit le siècle dans lequel ielles se spécialisent. Nous souhaitons encourager la diversité dans la soumission des textes, en allant de la recherche à la création de textes originaux. L’événement se tiendra à l’Université du Québec à Montréal le mardi 21 avril 2020. Les communications devront être inédites et en français. La durée variera entre 15 et 20 minutes en fonction du nombre de propositions retenues. Les propositions de communication (titre et résumé de 250 mots, avec une courte bio-bibliographie (mentionnant l'université d’attache, le sujet des recherches et les publications, s’il y a lieu) devront être envoyées avant le 15 janvier 2020 (à 23h59 ) à l’adresse suivante : colloqueaecsel2020@gmail.com Merci d’indiquer en objet : Nom, prénom, titre de la proposition. * Association des Étudiant.es de Cycles Supérieurs en Études Littéraires (AECSEL) Aomar Ait Aider, UQÀM Alix Carmel, UQÀM Savannah Kocevar, UQÀM Maxime Leblond, UQÀM Mallory Trocadero, UQÀM * Illustration : Cassandre , par Marc Bruckhardt. Source : https://mythologica.fr/grec/cassandre.htm

↧

Quaderni Proustiani , n° 13, "Proust et les écrans / Proust e gli schermi"

Quaderni Proustiani , n. 13, "Proust et les écrans / Proust e gli schermi" Padova University Press, 2019 EAN13 : ISSN26126842 *** Sommaire / Indice Eleonora Sparvoli, Prefazione pages 5-8. Articles / Articoli Ilaria Vidotto, Proust e gli schermi. Una panoramica pages 11-34. Geneviève Henrot Sostero, « Filer » Albertine sur la Toile. Présence figurale du Nom propre modifié, entre métamorphose et anamorphose. pages 35-60. Marie-Clémence Régnier, Marcel Proust sur Vimeo. Une fenêtre sur la création contemporaine proustienne pages 61-78. Françoise Leriche, L’écran de la Correspondance : masque ou révélateur ? pages 79-97. Garance Mazelier, Des fenêtres ouvertes sur l’intimité : les écrans vestimentaires, charnels et artistiques d’Albertine dans À la recherche du temps perdu pages 101-117. Bérengère Moricheau-Airaud, L’écran du monocle dans À la recherche du temps perdu pages 119-136. Sylvain Louet, Les écrans du regard, de la mémoire et du Temps. Une projection organique et plastique pages 137-158. Mauro Carbone, La superficie oscura. La letteratura di Proust e la filosofia come dispositivi di visione secondo Merleau-Ponty. pages 159-170. Ludovico Monaci, « Verba volant, verba manent » : les dialogues dans les transpositions filmiques de la Recherche pages 173-189. Geneviève Henrot Sostero, Lisa Putin, Proust e Ruiz. La memoria involontaria, dalla pagina allo schermo pages 191-216. Daniela Bonanni, Luchino Visconti e Enzo Siciliano all’ombra di Proust pages 217-231. Gennaro Oliviero, Storia di un film mai realizzato: la Recherche di Visconti pages 233-257. Varia Mariolina Bertini, Ilaria Vidotto, Schermi balzacchiani: Proust e l’ombra di Vautrin. Conversazione con Mariolina Bertini pages 261-266. Recensioni Davide Vago, Anne Simon, La Rumeur des distances traversées. Proust, une esthétique de la surimpression, Paris, Classiques Garnier, 2018, « Bibliothèque proustienne », 381 p. pages 269-270. Ludovico Monaci, Yasué Kato, L’Évolution de l’univers floral chez Proust. De La Bible d’Amiens à La Recherche du temps perdu, Paris, Honoré Champion, 2019, « Recherches proustiennes », 234 p. pages 270-271. Ilaria Vidotto, Marcel Nicolas Muller, Les Voix narratives dans La recherche du temps perdu [1965], avant-propos de Geneviève Henrot Sostero, Genève, Droz, « Courant critique », 2019, 224 p. pages 273-276. Ciro Ranisi, Jérôme Bastianelli, La Vraie vie de Vinteuil, Paris, Grasset, 2019, 272 p. pages 277-278.

Quaderni Proustiani , n. 13, "Proust et les écrans / Proust e gli schermi" Padova University Press, 2019 EAN13 : ISSN26126842 *** Sommaire / Indice Eleonora Sparvoli, Prefazione pages 5-8. Articles / Articoli Ilaria Vidotto, Proust e gli schermi. Una panoramica pages 11-34. Geneviève Henrot Sostero, « Filer » Albertine sur la Toile. Présence figurale du Nom propre modifié, entre métamorphose et anamorphose. pages 35-60. Marie-Clémence Régnier, Marcel Proust sur Vimeo. Une fenêtre sur la création contemporaine proustienne pages 61-78. Françoise Leriche, L’écran de la Correspondance : masque ou révélateur ? pages 79-97. Garance Mazelier, Des fenêtres ouvertes sur l’intimité : les écrans vestimentaires, charnels et artistiques d’Albertine dans À la recherche du temps perdu pages 101-117. Bérengère Moricheau-Airaud, L’écran du monocle dans À la recherche du temps perdu pages 119-136. Sylvain Louet, Les écrans du regard, de la mémoire et du Temps. Une projection organique et plastique pages 137-158. Mauro Carbone, La superficie oscura. La letteratura di Proust e la filosofia come dispositivi di visione secondo Merleau-Ponty. pages 159-170. Ludovico Monaci, « Verba volant, verba manent » : les dialogues dans les transpositions filmiques de la Recherche pages 173-189. Geneviève Henrot Sostero, Lisa Putin, Proust e Ruiz. La memoria involontaria, dalla pagina allo schermo pages 191-216. Daniela Bonanni, Luchino Visconti e Enzo Siciliano all’ombra di Proust pages 217-231. Gennaro Oliviero, Storia di un film mai realizzato: la Recherche di Visconti pages 233-257. Varia Mariolina Bertini, Ilaria Vidotto, Schermi balzacchiani: Proust e l’ombra di Vautrin. Conversazione con Mariolina Bertini pages 261-266. Recensioni Davide Vago, Anne Simon, La Rumeur des distances traversées. Proust, une esthétique de la surimpression, Paris, Classiques Garnier, 2018, « Bibliothèque proustienne », 381 p. pages 269-270. Ludovico Monaci, Yasué Kato, L’Évolution de l’univers floral chez Proust. De La Bible d’Amiens à La Recherche du temps perdu, Paris, Honoré Champion, 2019, « Recherches proustiennes », 234 p. pages 270-271. Ilaria Vidotto, Marcel Nicolas Muller, Les Voix narratives dans La recherche du temps perdu [1965], avant-propos de Geneviève Henrot Sostero, Genève, Droz, « Courant critique », 2019, 224 p. pages 273-276. Ciro Ranisi, Jérôme Bastianelli, La Vraie vie de Vinteuil, Paris, Grasset, 2019, 272 p. pages 277-278.

↧

↧

"Famille et parenté dans les fictions pour la jeunesse"

Colloque international "Famille et parenté dans les fictions pour la jeunesse" Université de Lille, 14-15 novembre 2019 *** Programme du colloque : JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 8h30 : Accueil 8h45 : Ouverture par Bochra et Thierry Charnay Présidence : Thierry CHARNAY 9h00 : Bochra CHARNAY (ALITHILA, Université de Lille) La mère traîtresse dans les ethno-contes. 9h30 : Marcela POUCOVA (Université Mazaryk, Brno, République tchèque) Les relations familiales dans les textes de jeunesse de la Tchécoslovaquie communiste (1945-1989). 10h00 : Sylvain BREHM (Université du Québec à Montréal, Canada) De la cellule à la constellation familiale. On est tous fait de molécules ou l’utopie de la famille élective. 10h30 : discussion et pause Présidence : Bochra CHARNAY 11h00 : Laurent BOZARD (Haute École de la Province de Liège, Belgique) L’animalbum de famille : Les Passi ores au rythme des récits 11h 3 0 : Pierre-Emmanuel MOOG (EHESS Paris) Quand Poucet s’en va, l’évolution d’une relation familiale 12h00 : discussion et pause déjeuner Présidence : Laurent DÉOM 14h00 : Thierry CHARNAY (ALITHILA, Université de Lille) La parenté tragique dans l’ethno-chanson. 14h30 : Dalia Atika LAROUS (Université de Constantine, Algérie) Attachement et protection dyadique père- lle dans le conte algérien. 15h : discussion 15h15 : Kveta KUNESOVA (Faculté de pédagogie, Université Hradec Kralové, République tchèque) L’orphelin en littérature québecquoise. 15h45 : Marie-Agnès THIRARD (ALITHILA Université de Lillé) La métamorphose des sœurs rivales dans les contes de Perrault et de Mme d’Aulnoy. 16h15 : discussion et pause Présidence : Esther LASO Y LEON (Université Alcala de Henares, Espagne) 16h45 : Noureddine FADILY (Université Hassan II, Casablanca Maroc) Famille biologique/famille adoptive ; incompréhension, révolte et acceptation, exemple du roman Deux graines de cacao d’Evelyne Brisou-Pelen. 17h15 : Elvira LUENGO GASCON (Université de Saragosse, Espagne) Mères et belles-mères dans l’album espagnol actuel. 17h45 : discussion VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 8h30 Accueil Présidence : Esther LASO Y LEON (Université Alcala de Henares, Espagne) 8h45 : Natacha RIMASSON-FERTIN (Université Grenoble-Alpes) Frère(s) et soeur(s) chez Grimm et Afanassiev : dynamiques d’une relation. 9h15 : Laurence MESSONNIER (Université de Clermont-Auvergne) Le livre de ma mère par Alain Mabanckou. 9h45 : discussion et pause Présidence : Thierry CHARNAY 10h15 Samuel CHAMPAGNE (Université du Québec, Trois Rivières, Canada) In uences de la famille sur la construction identitaire des protagonistes en littérature à thématique homosexuelle destinée aux adolescents. 10h45 Emmanuel MATATEYOU (ENS de Yaoundé, Cameroun) Mbumanjé renie sa mère et casse la pipe royale. 11h15 : discussion 11h30 Table ronde : Regards interculturels sur l’écriture pour la jeunesse, Emmanuel Matateyou et Samuel Champagne : deux écrivains en dialogue 12h30 : discussion et pause déjeuner Présidence : Marie-Agnès THIRARD 14h00 : Laurent DÉOM (ALITHILA, Université de Lille) Le jeu de la transmission dans Rue de la Poste-aux-Chevaux de Maurice Vauthier (1959). 14h30 : Ghislaine CHAGROT (BNF) La relation mère- lle dans le conte de « Blanche-Neige » des frères Grimm. 15h : discussion et pause 15h30 : Éric RAFAMALIADANA (Université d’Antsiranana, Madagascar) De la quête de l’aventure à la quête de l’amour parental : cas de contes malgaches de la région du nord de Madagascar. 16h00 : Ewa Drab (Université de Silésie, Katowice, Pologne) Puissance ou absence ? Les liens familiaux dans la fantasy contemporaine pour la jeunesse. 16h30 : discussion et clôture du colloque 17h30 : remise des diplômes de la promotion 2019 du Master Littérature de jeunesse

↧

Littératures Classiques , 100e numéro :"L’aventure au XVIIe siècle : itinéraires d’une notion"